◆今回は、行動に問題がある、注意欠如・多動症(ADHD)の説明をします。

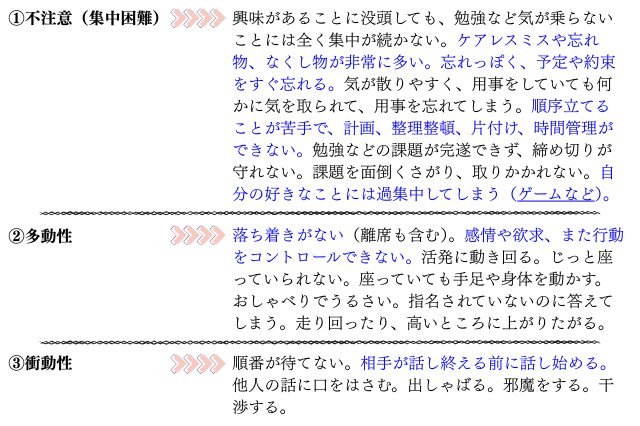

不注意、多動性、衝動性の3つが主症状であり、12歳以前に発症すると言われ、複数の場面で6ヶ月以上継続して見られるものです。

脳の構造的・機能的な発達の問題が、成因であろうと考えられていて、前頭葉のドーパミン系の機能不全などと言われています。

子どもは、精神的なストレスへの反応としても、多動が起こることがあります。それゆえ、診断においては、学校と家庭の両方で起こるなど、複数の場面で見られることを条件としています。

◆注意欠如・多動症(ADHD)の3つの主症状

◆癇癪(かんしゃく)について

発達障害のある子どもは、予想外の事態に戸惑ったり、自分の思い通りにならない時などに、他の子どもと比較して、激しい癇癪を起こすことがあります。学校や家庭でルールを定めて対応していくことで、徐々にコントロールができるようになり、癇癪が減少するようになります。

しかし、このコントロールや自己調整は、発達障害のある子どもたちには、難しい傾向にあります。行動の工夫を行うこと自体が不得意であり、不快な状況(ストレス)を蓄積していくことになるのです。

そして、結局、自分の気持ちをコントロールすることができずに、さらに不満や怒りが限界になり、激しい癇癪につながるとされています。また、ADHDの場合は「やりたい!」という感情を抑えるのが困難なため、他者の気持ちを優先することができないと考えられます。

癇癪が起きないようにする方法の一つは、次の行動に移る前に、気持ちの準備期間を設けることが良いです。例えば、「○○したら、次は□□にしようね。」など次の行動が予測可能な対応を行うことで、行動の切り替えが可能になるとされています。

また、癇癪を起こした場合の対処は、①安全な場所に移動して怪我を防ぐ(安全確保)、②クールダウンをした後は必ず褒める(気持ちを調整できたこと)などがあります。

◆注意欠如・多動症(ADHD)支援におけるポイント

(1)子どもの特性を理解する

- 子どもの得意なことや興味関心を持っていることを見出し、そのことを伸ばし自信をつけるようにしてあげることです。

- 苦手なことや、どのような場面でどのような行動を取るかといった実態を把握します。

- 嫌いなことや苦手はことは、取り組もうとしない傾向があるため、スモールステップでできることを増やしてあげると良いでしょう。

(2)褒めることで自信をつける

- 何度も注意するのではなく、大事な時を選び、注意する回数を減らすことが大切です(力ずくで押さえることは逆効果)。

- 少しでもできることを見つけ、しっかりと褒めていくことです(子どもたちの自信につながり、意欲をもって取り組もうという姿勢を育む)。

- 危ないことや乱暴なことに関しては、毅然とした態度で注意し、理解しやすい言葉で、なぜ、いけないのかを説明することが重要です(ネガティブな言葉ではなく、穏やかで前向きな話し方をする)。

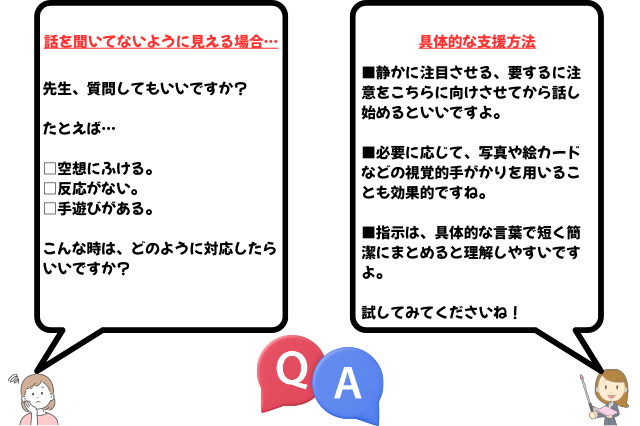

(3)学習の環境を整え、指示の出し方を工夫

- 不要な刺激については排除すると良いでしょう。

- 注意喚起をするためには、学校で先生に近い席(最前列など)にしてもらい、刺激の強い窓側の席は避けると効果的です。

- 指示については、注意を引きつけ注目させてから、はっきりとした言葉で話すことが大切です(短くわかりやすくするとともに、視覚的な補助手段を取り入れてあげると良いです)。

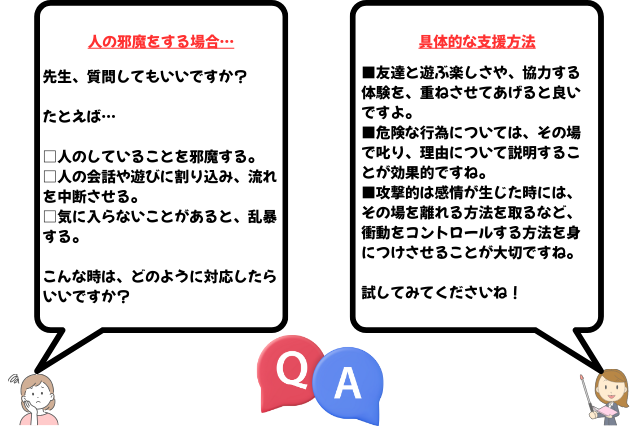

(4)ソーシャルスキル(社会技能)を身につける

- ソーシャルスキルが身につきにくいため、話の聞き方、挨拶の仕方、仲間への入り方など、ソーシャルスキルの向上に努めると良いでしょう(ソーシャルスキルトレーニング(SST))。

- 相手の意図や気持ちを理解すること、感情や行動をコントロールする力をつけることが重要です。

- 子どもが自分をコントロールする技術を見つける支援をしてあげてください(深呼吸をする、落ち着く場所を決めておくなど)。

(5)まとめ

- こまめな声かけは必要ですが、叱って治るものではないので、強く叱ることは避けてください。

- 注意されることが多いため、自信を失っていると思います。そのため、褒める・認める・話を聞くことが大切です。

- 連絡手段にメモやノートを利用すると良いでしょう。

- 期限のある課題に関しては、早めに取りかかるよう声がけをしていきましょう。

- 予防策や改善策は一緒に考えると効果的です。

◆具体的な支援

※上記の内容は、下記の文献を参考にして作成しました。

- 田中康雄「ADHDの理解と指導」コミュニケーション障害学, 23, 207-214, 2006.

- 野村総一郎・樋口輝彦ら「標準精神医学」医学書院, 2015.

<<ブログ一覧へ戻る